| |

|

||

世田谷区無形民俗文化財 第5号「まむしよけ」  数百年前から 伝わる品々  セドグチの様子 『ポンポコ新聞』 第37号より(2009.9) |

「蛇もまむしも どっけどけえ おいらは喜多見の伊右衛門だあ 槍も刀も持ってるぞお ぢょっきり切られて腹たつな」 これは、むかし子ども達が草むらや藪を歩く時に唱えたもので、 江戸近郊はもとより近隣諸国まで大評判だった、 蝮除け(まむしよけ)のまじないです。 3丁目の齋藤さんの先祖に、 領主・江戸刑部少輔頼忠の姉を妻とする江戸氏の重臣、 齋藤伊右衛門忠嘉という侍がいました。 ある日、殿様の供をして多摩川原で狩りをしていたとき、 蝮が猪に襲われているのを見てとっさに蝮を助けました。 数日後の夜、伊右衛門の夢枕にその蝮が現れ、 恩返しにと巻物を差し出しました。その巻物には、 蛇や蝮が近寄らない秘法や万が一咬まれた場合の 毒消しの呪文が書かれていたそうです。 伊右衛門は蝮除けのお札を作り、多くの人を助けました。 この噂は評判となり、 毎年4月8日には家の前の道に行列ができ、 露店が出るほどで、 江戸時代に参勤交代で国へ帰る供の侍たちも 蝮除けのお札をもらいに来たそうです。 蝮や青大将除けのお札は、 齋藤家に植えられているお茶の水ですった墨で作ります。 咬まれた場合の毒消しは、 齋藤さんの口に塩を含み唾液と一緒に盆の上にたらし、 竹の葉・榎の葉を茅(ちがや)で巻いたものですり、 ねばりが出たら咬まれたところに塗り、 呪文を唱えながら神符でさわります。 これは齋藤一族の者でなければ効力がないそうです。 初代伊右衛門から数えて17~18代目になる 現当主・道紀さんは使う機会がまだないそうですが、 お父さんの代には人が訪ねてきたり、出掛けていったりし、 効能があったと感謝され、 中には「ジョウグチ(常口、屋敷への入口)から入っただけで 痛みが和らいだ」という人もいたそうです。 齋藤さんのお宅には、喜多見七坊(寺院の道場)の1つ 「正伝坊」があったとも伝えられています。 敷地内を案内していただくと、樹木や竹林に囲まれた セドグチ(背戸口、屋敷裏手の出入口)の雰囲気が素敵です。 昔は2ヶ所で湧き水が出て、田んぼもあったそうです。 歴史の流れの中に今いることを感じました。 |

||

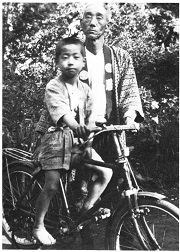

| 美濃から 喜多見藩の家老へ 「もう一つの齋藤さん」  昭和10年頃の 齋藤正さん(左) と父・平太郎さん 『ポンポコ新聞』 第74号より(2021.4) |

喜多見で齋藤さんというと 「まむしよけ」の齋藤家が知られていますが、 慶元寺には、系統の違う数軒の齋藤家のお墓があります。 その中で、齋藤正さん(92)が当主の家は、 かつて屋敷が天王様(須賀神社)の東側から 水道道路にかけての辺りに存在したことに由来して 「天神森の齋藤」と称していたそうです。 郷土史家・田中隆之さんが『慶元寺報』(1978.12、1979.3) に寄せた記事では、美濃の守護代・齋藤一族の 治平立幸が江戸氏に勝手勘定奉行として仕え、 喜多見藩時代には家老職を務めたことが書かれています。 当主のご子息・齋藤達哉さん(専修大学教授)によると、 喜多見藩の家老を務めたことは、 元和・元禄(1680年代)の『武艦』からも史実と言えますが、 美濃の齋藤というのは、江戸時代以降の言い伝え かもしれないということでした。 いずれにしても、喜多見の歴史の壮大さを感じます。 |

||

| 家光の使者として 彦根へ行った 「喜多見久大夫重勝」  『ポンポコ新聞』 第67号より(2017.10) |

2017年NHK大河ドラマ「おんな城主 直虎」 の特別展が江戸東京博物館で行われ、 三代将軍徳川家光から井伊直孝へ宛てた 書状も展示されました。 井伊直虎が養母となった直政 (幼名虎松、徳川四天王と称される)の子が直孝です。 寛永11(1634)年8月16日、 家光が、暇を得て彦根にいる直孝に、 相談したいことがあるから江戸に出てくるように、 ついては喜多見久大夫を遣わすからよろしく という内容です。 喜多見久大夫といえば、喜多見流茶道の創始者で、 妻は幕府の老中を務めた堀田正盛の妹・勝境院です。 江戸幕府が280年続くことになったのは 家光の功績が大きいとされ、 直孝は1634年以降彦根に帰ることなく 幕府の大老として支えました。 墓は豪徳寺、実は招き猫伝説の主役で、 招き猫と赤備えの兜を合体させて生まれた キャラクターが「ひこにゃん」です。 喜多見久大夫が登場する書状は重要文化財として 彦根城博物館に所蔵されています。 参考資料: 特別展図録『戦国!井伊直虎から直政へ』2017.7、 NHKプロモーション 特別展『喜多見氏と喜多見流茶道』1990.10、 世田谷区立郷土資料館 ひこにゃん公式サイト(URL)プロフィール |

||